八旬电影海报美工师韩光声:用画笔凝固抗战记忆

在中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年之际,82岁的淄博剧院老美工师韩光声向淄博市档案馆捐赠出珍藏近半个世纪的电影海报宣传画影印件112张。其中,8幅抗战题材电影手绘海报不仅记录着中国电影黄金时代的荣光,更承载着老一代电影工作者以画笔为枪的赤子之心。当数字浪潮席卷银幕的今天,这些浸透汗水与血水的手绘杰作,成为荧屏记忆不可再生的视觉孤本。

2025年7月4日,韩光声先生电影广告宣传画捐赠仪式在淄博市档案馆举行,八旬电影海报美工师韩光声向市档案馆捐赠了《归心似箭》《聂耳》《吉鸿昌》《庐山恋》等112张电影海报宣传画影印件以及《韩光声宣传画集》等7册绘画艺术作品集。淄博市档案馆相关负责人对韩光声的捐赠表示赞赏和感谢,并向其颁发了捐赠证书。

仪式上,82岁的韩光声颤抖着翻开画册,激动地介绍着海报的创作背景。老人手指抚过《野火春风斗古城》里银环忧思的侧脸,他记得,四十年前,这幅巨作曾让整条共青团路的行人驻足仰望。

“独木桥”上的硝烟战场

1979年寒冬,淄博剧院外墙架起5米宽的大帆布画布。36岁的韩光声提着颜料桶爬上5米长凳,寒风如刀割面。电影宣传画牌是在木格框上钉上粗帆布,用木炭条起草,再用各种规格的板刷、油画笔蘸着广告色绘制而成的。此刻,他正为电影《聂耳》绘制巨幅海报,帆布在风中鼓荡如战旗。画中,作曲家田汉挥毫创作《义勇军进行曲》的姿态,需用板刷蘸着刺鼻的广告色反复涂抹几十遍。这样的“独木桥”韩光声每月要行走数十次。

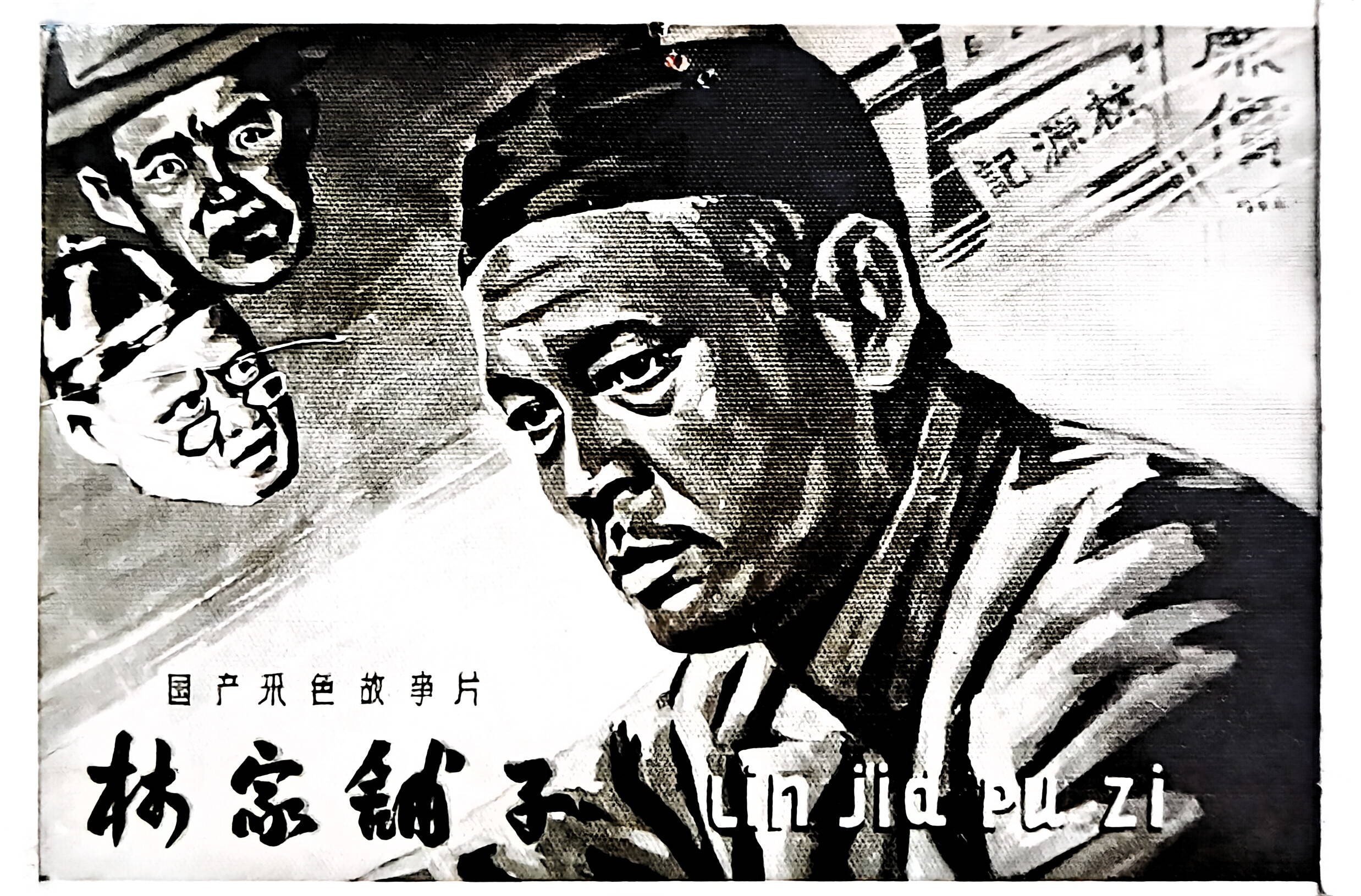

1966年,韩光声本科毕业于山东师范学院(今山东师范大学)数学系,因深爱绘画,1978年他进入淄博剧院干起了美术师。初到剧院时,同事对这位跨专业的中年人投来怀疑的眼神。“那时候,要证明自己可以,你就要付出更多。有一次我临摹《林家铺子》剧照,剧院熄灯后,我就拧开手电筒,继续研究谢添饰演的林老板那沧桑的眼神。”天道酬勤,凭借自己的天赋和努力,韩光声画的电影宣传画很快就受到了观众的喜爱和专家的肯定。当时,市群众艺术馆的陈雨棠还专门撰写了《业精于勤》的文章,发表在了《淄博日报》上。

那一代人们心中的电影偶像明星是赵丹、白杨、秦怡、上官云珠、张瑞芳、王丹凤、周璇、王心刚、于洋、王晓棠、于兰、田华等人,这些明星的影像资料十分匮乏,于是韩光声向领导建议去当时的山东电影公司档案室索取资料。“我们找到了市群众艺术馆摄影师陈勇一起前往,这件事得到了省电影公司的大力支持,于是我们如饥似渴的在公司档案室翻拍了三天,抢救似的拍了大量资料,为我绘制电影宣传画起了至关重要的作用。”韩光声回忆说。当陈勇老师把明星们饰演的剧照显影时,韩光声在暗房里热泪盈眶——那些被历史尘封的精彩面容,终于可以在他的画笔下重获新生了。

血染的牙刷与消逝的杰作

1983年隆冬的一个深夜,淄博剧院美工室传来“嗒、嗒、嗒”的轻响,韩光声正用拇指拨动一根旧牙刷,为《吉鸿昌》海报制造背景效果,海报中的蓝色油彩在将军就义的场景中洇开,吉鸿昌视死如归的形象充满了震撼效果。“在绘制过程中,为了追求那种摄影感,颜色的渐变需要均匀,当时有专用喷笔工具,但价格昂贵,于是我就发明了‘牙刷弹射枪’作为替代。”韩光声说。

每一次弹拨作画,韩光声的拇指和食指要几个小时不间断的弹,弹着弹着手指就鲜血淋漓,颜料混着血水渗进帆布。其间,画《野火春风斗古城》时,他先后弹断了三把牙刷。

韩光声说,比起牙刷弹拨的痛,更心痛的是每月的月末那几天。因为画布是重复利用的,画在布上的电影宣传画用完就要用水冲掉。每次,韩光声要穿上高筒水靴,双手紧握粗大的胶皮水管和扫帚,亲手把自己精心创作的画作冲刷干净。“伴着哗哗的水声,心爱的画作很快就随水消失了,五颜六色的水遍地流淌,最后流入下水道中,每次冲刷,我都含着泪,那种五味杂陈的伤感难以言表。”韩光声回忆道。

有一次,韩光声正在准备冲洗《冰山上的来客》一画,有同事说:韩老师,冲掉太可惜了!韩光声无以回答,这时老经理吕世孟对韩光声说:“老韩,领导决定给你配个照像机,把每幅画都照下来留个资料。”从此,韩光声创作的《林家铺子》《归心似箭》等一百多幅电影海报作品留下了照片资料。

文艺复兴中的血色浪漫

20世纪七八十年代的剧院是永不落幕的艺术圣殿。史料记载,淄博最早的电影院原址是1922年修建的博山老戏院进德会咏仙楼,1948年,咏仙楼先后改名为“解放大戏院”“青年剧院”。新中国成立后,改名为“工人电影院”和“淄博电影院”,1963年移交博山区改为博山电影院。位于张店区共青团路上的淄博剧院则成立于1977年10月,当时,淄博剧院规格很高,算得上国内一线剧院,刘兰芳、郭兰英、张艺谋、李雪健、李谷一等一线演员、导演都来过。国家京剧院、东方歌舞团、上海越剧团、上海芭蕾舞团、安徽黄梅剧院……都来演出过,一场场文化盛宴、艺术大餐让当时的淄博观众大饱眼福。

那时候,淄博剧院一天要放十几场电影,晚上还经常有来自全国各地的著名文艺团体演出,几乎场场人满为患,售票处人头攒动、热闹非凡,剧院各部门人员忙如穿梭。据韩光声回忆,京剧表演艺术家袁世海有一次来演出,狂热的观众竟挤坏了剧院砖墙。

抗战题材电影是大家最喜欢看的电影,也是大人孩子最鲜活的历史课。韩光声回忆,1980年元旦之前,在绘制《黄英姑》时,特意突出女主角骑马飞驰的英姿。为准确表现人物动感的线条,他在寒冬赤膊对照镜子摆姿势,冻得感冒了好几天。他说,人物最难画,因为这些人大家都熟悉,画的不但要像,还要传神。

永不谢幕的英雄图谱

今年是中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年,画了一辈子英雄人物的韩光声老人潜意识里面有一种冲动。“每次那些英雄的形象如数家珍在脑海中过目,那坚毅的眼神、那飒爽的英姿、那乌黑锃亮的匣子枪……这些都是我的画笔下的‘老朋友’了。我就想,英雄的形象不能跟着当年冲刷的水白白流走,要把他们的形象永久呈现给后人。”于是,老人自费把自己的珍藏的海报老照片出版成册,并挑选了包括《林家铺子》《野火春风斗古城》《青春之歌》《归心似箭》《聂耳》等8幅抗日题材电影手绘作品在内的112幅作品,捐赠给淄博市档案馆留档。著名书画家孙雨田先生在为该画集做序中评价:“其作品不仅是宣传画作,更是时代精神镜像。”

捐赠仪式上,八幅抗战电影海报,恰似八座烽火台,照亮了中国电影人的精神长城。韩光声老人手捧《青春之歌》的海报照片,画面里,老电影演员谢芳饰演的林道静那视死如归的眼神,曾让无数观众在影院失声痛哭。“帆布会朽坏,颜料会褪色,但血染的民族记忆永不磨灭。”韩光声说。

此刻,淄博院线7月档期的大片正如火如荼地渐次登场,其中抗战题材的电影《731》的海报贴满了各大影院。韩光声手绘的《吉鸿昌》海报上,将军就义前挥毫“恨不抗日死”的悲壮身影,正与用电脑制作的电影《731》的高清海报隔空相望,两种时代的光影在此交汇,共同镌刻着一个民族浴火重生的精神图腾。

淄博市融媒体中心制作